Climat. La vérité nous libérera ! (ou pas)

Pourquoi les faits ne suffisent pas à convaincre ? Comprendre les résistances au discours climatique.

« Il a quand même fait froid cet été. Et tu veux me faire croire au réchauffement global ? »

« Le climat a toujours changé. C’est un cycle naturel. »

« Les rapports du GIEC ? Motivés politiquement, pour nous priver de nos libertés. »

Si vous avez déjà discuté du dérèglement climatique avec votre entourage, il y a de fortes chances que vous ayez entendu l’une de ces phrases.

Pourtant, 97 % des recherches scientifiques s’accordent sur la réalité du dérèglement climatique et sur sa cause humaine. En Belgique, seuls 44 % des citoyens partagent cette conviction sur l’origine humaine. Les rapports scientifiques, notamment ceux du GIEC, regorgent de données chiffrées. Alors pourquoi ces chiffres ne suffisent-ils pas à convaincre ?

Rationnels (à temps partiel)

Nous aimons croire que nous sommes des êtres rationnels. Cette croyance nous rassure : elle nous donne un sentiment de contrôle et nous permet, dans bien des cas, de résoudre les problèmes du quotidien.

Mais en réalité, le cerveau humain doit traiter plusieurs milliers de décisions par jour. Il n’a ni le temps ni l’énergie de tout analyser rationnellement. Pour faire face, il utilise des raccourcis mentaux : les biais cognitifs. On en a identifié près de 200. Ces “filtres” nous permettent de fonctionner en “pilote automatique”. Pratique… mais imparfait.

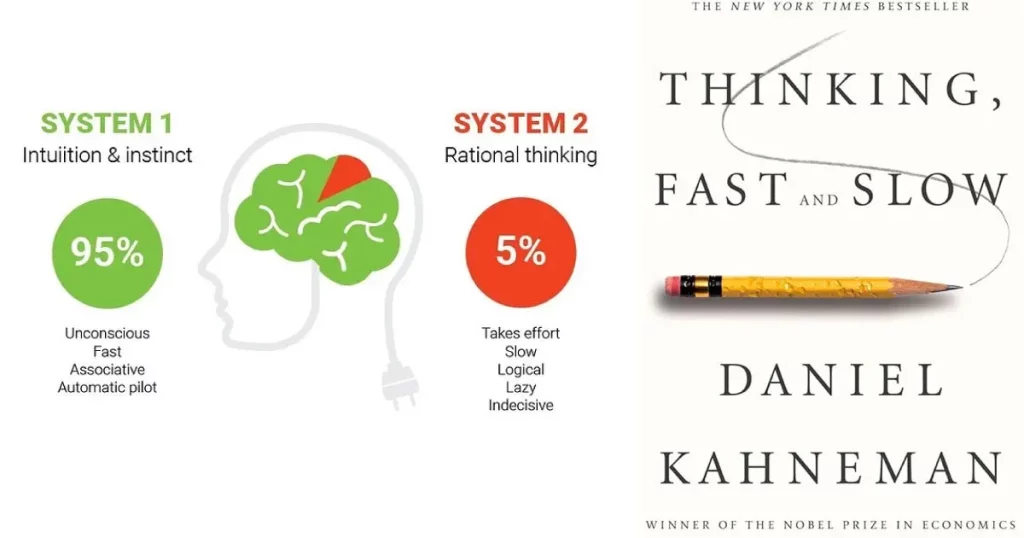

Daniel Kahneman, prix Nobel d’économie, distingue deux systèmes de pensée :

- la pensée rapide, intuitive, associative, émotionnelle et biaisée (que nous utilisons environ 95 % du temps) ;

- la pensée lente, plus réfléchie, analytique, mais coûteuse en énergie.

Nous ne mobilisons cette pensée lente que si un sujet nous tient profondément à cœu et si nous avons intérêt à parvenir à une conclusion précise. Une sacrée leçon d’humilité…

L’esprit et le corps sous tension

« Je sais, je ne devrais pas prendre l’avion, mais les billets de train étaient vraiment trop chers… Et puis bon, l’avion va décoller de toute façon, non ? ».

« Je devrais prendre le vélo plus souvent, mais avec la pluie, c’est compliqué. »

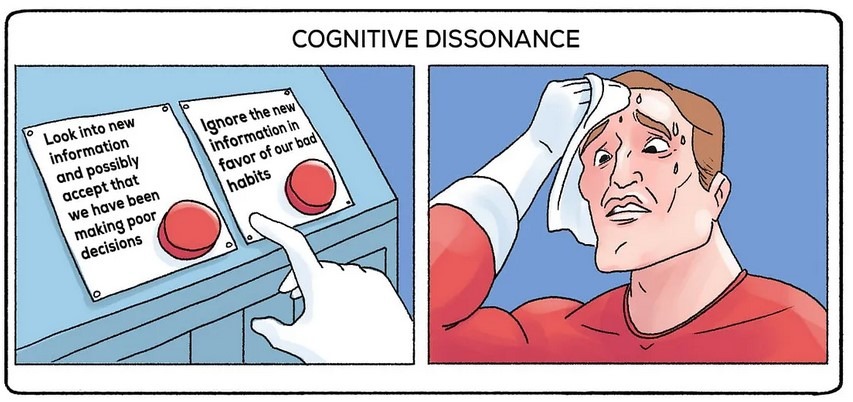

Chaque jour, nous vivons des contradictions entre ce que nous pensons, ce que nous voudrions faire, et ce que nous faisons réellement.

Quand nos pensées ou nos actions entrent en conflit, cela provoque une tension inconfortable : c’est ce que le psychologue Leon Festinger a nommé la dissonance cognitive. Vouloir arrêter de fumer tout en en allumant une. Aimer les animaux tout en mangeant de la viande. Se soucier du climat tout en planifiant des vacances en avion.

Cette tension est bien réelle, et pas uniquement mentale : elle peut se traduire par du stress, de la transpiration, ou une accélération du rythme cardiaque.

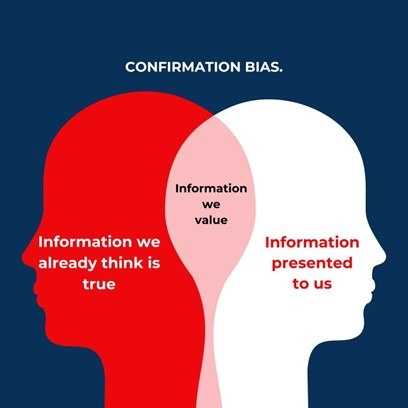

Mais dès que nous parvenons à justifier nos choix, nous ressentons une décharge de dopamine — ce neurotransmetteur du plaisir. Et l’un de nos biais cognitifs les plus puissants, le biais de confirmation, vient renforcer cette dynamique : il nous pousse à chercher, interpréter et retenir uniquement les informations qui confirment nos croyances actuelles.

Autrement dit : plus une nouvelle information contredit nos idées, plus elle a de chances d’être rejetée.

L’effet boomerang des faits

Comme le rappelle la chercheuse Ann Toomey, insister uniquement sur des faits et des chiffres qui contredisent les croyances d’une personne peut avoir l’effet inverse de celui recherché. Plutôt que de convaincre, ces arguments peuvent renforcer les croyances existantes: c’est l’effet boomerang.

Mais alors, pourquoi sommes-nous si têtus ?

Tant que ça marche…

Notre cerveau construit des modèles internes pour comprendre le monde : des catégories, des récits, des explications. Une fois formés, ces modèles sont utilisés… tant qu’ils fonctionnent.

Selon le psychologue Jean Piaget, quand une nouvelle information entre en contradiction avec notre modèle mental, nous tentons d’abord de l’assimiler — l’intégrer au modèle existant. Si ce n’est pas possible, nous devons le modifier : c’est ce qu’il appelle l’accommodation.

Mais attention : le cerveau n’accepte ce changement que s’il devient plus coûteux de maintenir l’ancien modèle que d’en adopter un nouveau. Il existe donc un seuil de rupture, en dessous duquel l’information contradictoire est simplement rejetée.

Et ce n’est pas tout : notre identité joue un rôle crucial dans ce processus.

Je suis une bonne personne, non ?

Le chercheur Will Storr l’explique ainsi : « Notre cerveau nous fait ressentir que nous sommes les héros moraux de nos propres histoires. »

C’est plutôt rassurant : la plupart d’entre nous veulent être de « bonnes personnes ».

Le problème, c’est que nous pensons l’être la plupart du temps.

Selon la chercheuse Sarah Stein Lubrano, notre besoin de maintenir une image positive de nous-mêmes peut nous pousser à adopter de nouvelles idées ou de nouveaux comportements. Mais le plus souvent, ce besoin nous pousse à justifier ce que nous faisons déjà.

Ce n’est pas qu’une simple histoire qu’on se raconte : c’est, selon elle, une carte mentale qui nous indique qui nous sommes et quelles options sont envisageables pour nous.

C’est ici que se trouve, selon nous, un nœud du problème dans les discours climatiques actuels:

Quelle place laissons-nous à la majorité des citoyens ?

Sont-ils les méchants ? De simples figurants dans une histoire de quelques héros ?

Ou bien les personnages principaux d’une grande histoire collective ?

La vérité est tribale

Le psychologue Tom Stafford affirme que « la vérité est sociale ».

Concrètement, face à la surcharge d’informations, notre manière de donner du sens au monde est profondément influencée par notre environnement social. De nombreuses expériences ont montré que nous pouvons changer d’opinion simplement pour nous aligner avec la majorité d’un groupe.

L’être humain est une espèce collaborative. Le rejet social, l’exclusion du groupe, est perçu inconsciemment comme une forme de mort symbolique.

Notre besoin d’appartenir à un groupe, d’y être valorisé, respecté, écouté… influence puissamment nos comportements et nos convictions.

Alors, que faire ?

(1) Eviter d’utiliser des données et des faits seuls, en pensant qu’ils ont un pouvoir magique de persuasion. Oui, les chiffres et les données sont nécessaires pour justifier des positions. Mais s’ils contredisent directement des opinions et attitudes, ils risquent de les renforcer au lieu de les modifier.

(2) Connaître son public cible. Ne pas savoir quels mots, arguments ou positions risquent de braquer son public, c’est naviguer à l’aveugle, et risquer gros.

(3) Promouvoir l’identité positive via l’action. « Pour de nombreuses questions politiques, il n’est même pas évident de savoir ce que nous pouvons faire », nous dit Sarah Stein Lubrano. «Il ne s’agit pas de présenter aux gens des arguments constants, mais de leur donner des options sur la manière dont ils peuvent agir au quotidien. Si vous voulez que les gens croient au changement climatique, l’une des meilleures choses que vous puissiez faire est de leur donner quelque chose à faire à propos du changement climatique qui leur donne l’impression d’être une bonne personne“.

(4) Promouvoir la création de lien social : des recherches ont mis en évidence que le prédicteur de l’action climatique n’était pas les arguments ou le bénéfice financier, mais la possibilité de se faire nouveaux amis 😉

Post a comment Annuler la réponse

You must be logged in to post a comment.

À lire aussi

Influence et impact : Nos livres favoris

Ces ouvrages nous ont tellement inspirés, nous souhaitons les partager avec vous.

Leçons apprises après 10 ans de campagnes pour la justice climatique

Après plus de 10 ans de coordination de projets et de campagnes publiques visant à…

Y’en a un peu moins, je vous le mets?

Dans notre esprit, la « croissance » va vers le haut. De la même manière,…